Plus de 5 000 milliards de dollars : c’est aujourd’hui la capitalisation boursière de Nvidia, cette entreprise américaine qui conçoit les microprocesseurs sur lesquels repose l’intelligence artificielle. À ses côtés, Apple et Microsoft dépassent chacune les 4 000 milliards. Trois entreprises, trois empires de silicium, trois symboles d’un monde qui avance à une vitesse vertigineuse.

Pour donner la mesure de ces chiffres : 5 000 milliards, c’est plus que le produit intérieur brut de l’Allemagne, plus que celui de l’Inde, et supérieur à la capitalisation des cinquante plus grandes entreprises européennes réunies.

Et pendant ce temps-là, au Liban, notre PIB réel, amputé par la crise, ne dépasse plus 20 milliards de dollars — moins que la valeur d’une simple start-up américaine moyenne cotée au Nasdaq.

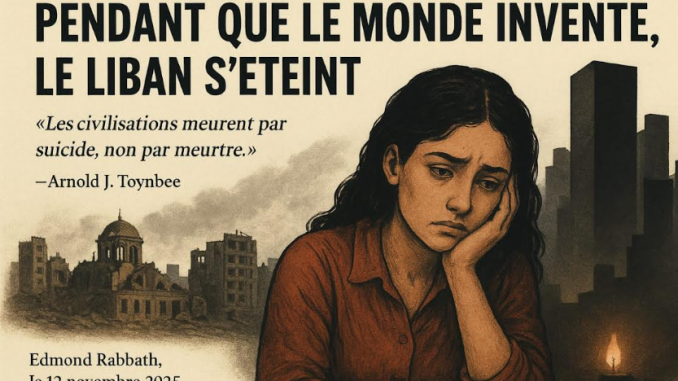

La comparaison dit tout : pendant que d’autres bâtissent le futur, nous gérons les ruines du présent.

Le monde entre dans une ère où les machines apprennent, où les robots se perfectionnent, où la pensée se prolonge dans le silicium. Et nous ? Nous restons prisonniers d’un État qui ne sait plus compter ses factures ni payer ses fonctionnaires.

La dernière extravagance mondiale porte un nom : Elon Musk.

Les actionnaires de Tesla viennent d’approuver un plan de rémunération qui pourrait lui rapporter mille milliards de dollars sur cinq ans.

Un seul homme, potentiellement, plus riche que tout le Liban sur un demi-siècle.

Pour y parvenir, Tesla devrait valoir 8 500 milliards de dollars — soit deux fois Nvidia, vingt-quatre fois LVMH et quatre cents fois le PIB libanais actuel. Musk promet des voitures autonomes, des robots-taxis, des humanoïdes baptisés Optimus capables, dit-il, « d’éliminer la pauvreté ».

Au Liban, ce n’est pas la croyance qui manque, mais l’imagination.

Pendant que la Silicon Valley invente des mondes, la vallée de la Békaa invente des moyens de contourner les coupures d’eau et d’électricité.

Pendant que Musk rêve de robots capables de soigner l’humanité, nos hôpitaux s’éteignent faute de médecins et d’infirmiers.

Pendant que les ingénieurs américains construisent des intelligences artificielles, les nôtres cherchent un visa.

Et pourtant, il fut un temps où le Liban ne regardait pas le monde depuis la marge.

Dans les années 1950 et 1960, notre pays affichait un revenu par habitant supérieur à celui de la Grèce, de l’Espagne ou de la Corée du Sud.

Beyrouth était un centre bancaire, universitaire et médiatique majeur — un lieu où les idées circulaient plus vite que les capitaux.

Nos universités formaient les élites du monde arabe.

Nos banques finançaient la région.

Nos intellectuels débattaient à New York, à Paris et ailleurs.

Les hôtesses de la Middle East Airlines étaient un modèle d’élégance.

Aujourd’hui, le Liban est classé parmi les économies effondrées. Son PIB nominal est passé de 55 milliards en 2018 à moins de 20 milliards en 2024, sa monnaie s’est réduite à un souvenir, et son exode intellectuel à un désastre silencieux.

Le Liban, autrefois laboratoire de l’intelligence humaine, de la culture, du journalisme et de la finance, est devenu le cimetière des idées.

Là où il y avait des écoles, il y a des ruines.

Là où il y avait des journaux, il y a des écrans noirs de propagande.

Là où il y avait des ingénieurs, il y a des billets d’avion pour l’exil.

Là où il y avait de l’élégance, il y a de la vulgarité habillée par les plus grands designers.

Nos dirigeants, eux, continuent de traiter la technologie comme un luxe ou une menace.

Ils imposent des taxes absurdes sur les produits technologiques, les panneaux solaires et tout ce qui peut aider au développement, tout en refusant toute réforme sérieuse de l’éducation.

Mais surtout, ils refusent de réformer le secteur bancaire, ce cœur malade de l’économie nationale.

Le même cartel de banquiers, de politiciens et de gouverneurs continue de gérer les ruines du système financier comme s’il ne portait aucune responsabilité dans la faillite du pays.

Les déposants ont été volés, les comptes gelés, les capitaux évaporés — et pourtant, les visages sont les mêmes, les privilèges inchangés.

Comment espérer l’émergence d’un écosystème d’innovation, alors que l’argent lui-même ne circule plus librement ?

Sans un secteur bancaire sain, aucune start-up ne peut lever de fonds, aucune idée ne peut devenir projet.

Les jeunes entrepreneurs libanais doivent désormais partir à l’étranger pour concrétiser ce que leur pays leur refuse.

Ainsi, une jeune Libanaise, fondatrice de Teleskope, société spécialisée dans la gestion sécurisée des données sensibles, vient de lever 25 millions de dollars… aux États-Unis.

C’est une réussite libanaise, mais un échec national : le talent est ici, le capital est ailleurs.

Et quand bien même des fonds existeraient, encore faudrait-il que les infrastructures suivent.

Comment développer l’intelligence artificielle dans un pays où l’électricité se compte en heures et non en jours ?

Comment attirer des investisseurs sans justice indépendante, sans sécurité juridique, sans contrat respecté ?

Et comment moderniser l’État sans le purger de sa bureaucratie d’un autre temps — cette ère où le papier valait plus que la donnée, et la signature plus que la compétence ?

Le chantier est immense, mais il commence par l’essentiel : l’éducation.

Or, l’école libanaise, jadis fierté du pays, s’enlise dans la pauvreté, les grèves, l’exode des enseignants, et surtout le refus d’adapter ses programmes.

Le monde change plus vite que nos manuels, plus vite que nos institutions.

Dans dix ans, la moitié des métiers actuels aura disparu, remplacée par des fonctions liées à l’intelligence artificielle, à la robotique, à la cybersécurité.

Et pourtant, au Liban, nous enseignons encore comme au siècle dernier — sans ordinateurs, sans laboratoires, sans vision.

Nous avons oublié que l’éducation n’est pas seulement une transmission du savoir, mais la première infrastructure du progrès.

Sans elle, rien ne pousse. Pas même l’espoir.

Ils ne comprennent pas que dans le monde nouveau — celui où un homme peut valoir mille milliards — la connaissance est la seule monnaie durable.

Certes, les armes du Hezbollah empêchent l’édification d’un véritable État et constituent l’un des principaux obstacles à toute aide internationale.

Le désarmement du parti est désormais présenté comme une condition indispensable au redressement du Liban.

Mais le meilleur moyen d’y parvenir n’est pas seulement militaire ou diplomatique : il est civilisationnel.

Il faut convaincre ceux qui ont tout perdu sous les bombardements israéliens qu’un autre avenir est possible — un avenir fondé sur un projet moderne, en phase avec l’évolution mondiale et les progrès technologiques.

Sinon, le Liban deviendra ce que Yuval Noah Harari appelle un pays inutile : un pays privé non seulement de sa souveraineté sécuritaire, mais aussi de sa souveraineté technologique et cognitive.

Ceux qui s’opposent à la milice iranienne doivent comprendre qu’un discours limité à la loi électorale ou au vote de la diaspora ne suffit plus.

Car cette diaspora, elle, a vu le monde avancer.

Elle vit au rythme de l’intelligence artificielle, de la dématérialisation, de la révolution cognitive.

Elle sait que la bataille du XXIᵉ siècle n’est plus seulement politique, mais technologique.

Et si nos dirigeants — qu’ils soient du vieux système ou du prétendu “changement” — ne renouvellent pas leur discours, ne présentent pas un projet ancré dans la modernité, alors aucun Libanais de l’étranger ne votera plus pour eux.

Ni pour ceux qui avaient promis en 2022 un renouveau qu’ils n’ont pas su incarner, ni pour ceux qui s’accrochent à des slogans qui n’ont plus de sens.

Organiser des conférences sur les nouvelles technologies n’a aucun intérêt si elles ne sont pas accompagnées des réformes structurelles nécessaires à leur application.

C’est une mise en scène de plus, une illusion de progrès.

Le Liban n’a pas besoin de plus de discours : il a besoin d’un plan.

En septembre 2020, après l’explosion du port de Beyrouth, Emmanuel Macron avait déclaré : « J’ai honte pour la classe politique libanaise. »

À l’époque, beaucoup avaient trouvé ses mots excessifs.

Aujourd’hui, Tom Barrack les a répétés avec encore plus de violence — et il avait raison.

Car ceux qui avaient feint l’indignation continuent de faire honte au pays.

Leur seul discours reste : « L’année prochaine, votez pour moi et ça ira mieux. »

Mais plus personne n’y croit.

La confiance s’est effondrée, la dignité s’est éteinte — et le monde, lui, continue d’avancer sans nous.

Ce n’est pas qu’une question économique. C’est une question de civilisation.

Car là où certains imaginent le futur, nous ressassons le passé.

Là où d’autres produisent de la richesse, nous perfectionnons l’art de la survie.

Et tandis que des nations entières rêvent de coloniser Mars, nous ne parvenons même plus à réparer nos routes.

Certains diront que le Liban “s’en sortira toujours”. C’est faux.

Ce pays ne s’en sortira pas tant qu’il refusera de penser l’avenir autrement que comme une nostalgie du passé.

Car notre véritable drame n’est pas économique : il est mental aussi.

Nous ne croyons plus au progrès, ni à la science, ni au mérite.

Nous croyons à la débrouille, à la rumeur, au clientélisme, à la providence, au culte du leader.

Mais plus à la raison. Plus à la création.

Ce qu’il nous faudrait, au Liban ?

Un peu plus de dynamisme — donc de liberté et de justice — dans notre économie.

Un peu plus de lucidité — donc de responsabilité — dans notre politique.

Et un peu plus de réflexion, en chacun de nous.

Le Liban ne mourra pas d’un manque d’argent, mais d’un manque d’imagination.

Car tant que nous préférerons la nostalgie à la connaissance, l’espoir à l’action, le miracle à la méthode,

le Liban restera ce qu’il est devenu :

un musée des illusions perdues,

illuminé par la lumière vacillante d’un générateur —

pendant que, là-bas, d’autres programment les nouveaux dieux.