Avant même le renversement du régime de Bachar al-Assad en décembre 2024, la communauté internationale et les chercheurs spécialisés sur la Syrie constataient la « fragmentation » du pays, morcelé en territoires loyalistes, kurdes, turcs ou encore rebelles islamistes, sans compter la présence d’acteurs exogènes soutenant lesdits blocs, qu’il s’agisse des Etats-Unis, de la Russie, de l’Iran ou d’organisations paraétatiques comme le Hezbollah libanais. Si la victoire des rebelles islamistes menés par le HTS a conduit à l’installation à Damas d’un nouveau président ayant promis lors de son premier discours officiel l’unité d’une Syrie « inclusive » [1] à l’égard de toutes ses populations, de récents événements ont souligné non seulement la fragmentation quasi-structurelle dont pâtit toujours le pays mais, plus encore, la pente autonomiste, voire fédéraliste, que défendent ou commencent à emprunter certaines régions syriennes, au grand dam des autorités.

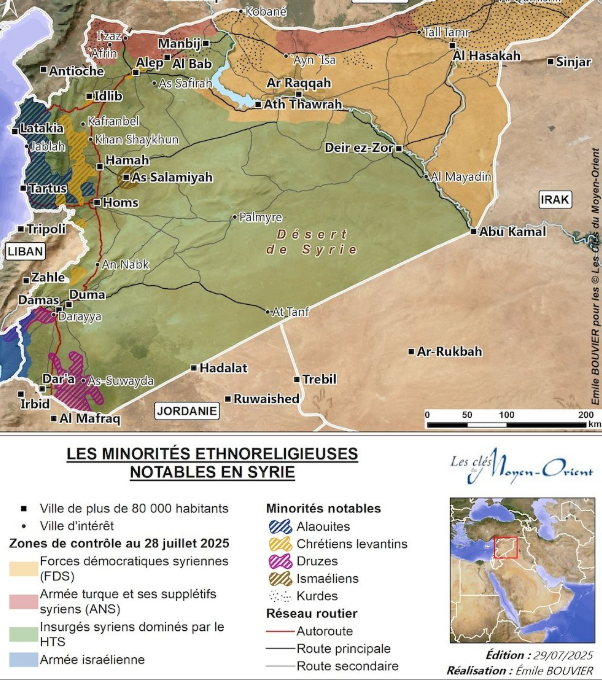

En effet, en dépit des vœux d’unité et de cohésion nationale officiellement prononcés par les nouvelles autorités syriennes, des exactions de grande ampleur ont été commises ces derniers mois par des éléments de leurs forces de sécurité – ou par des milices qui en sont leurs alliées – à l’encontre de minorités ethnoreligieuses en Syrie : qu’il s’agisse des massacres contre les alaouites en mars dernier ou de ceux subis par les druzes en avril et en juillet derniers, des populations spécifiques peuplant des pans bien définis du territoire syrien se trouvent désormais marginalisées et ne pourront que difficilement investir le jeu politique syrien comme des acteurs de plein droit et complètement intégrés. Cet état de fait est renforcé par la situation des Kurdes syriens qui, dans l’est du pays, continuent de contrôler de facto un tiers du territoire syrien en dépit d’un accord signé avec les autorités syriennes en mars dernier prévoyant l’intégration des forces et institutions kurdes dans celles des nouvelles autorités syriennes, et dont l’application tarde à produire ses premiers résultats.

Dans ce contexte, l’arrivée au pouvoir du HTS va-t-elle consacrer la fragmentation de la Syrie déjà initiée durant l’ère baathiste ? Le fédéralisme [2] est-il la solution pour un pays où les identités ethnoreligieuses sont aussi marquées et qui a déjà connu, à des degrés divers et en différents points de l’histoire, des formes d’autonomie et de fédéralisme ? C’est à ces questions que cet article va tâcher de répondre en rappelant les expériences plus ou moins fédéralistes qu’a pu connaître la Syrie par le passé (I) avant d’en venir à la fragmentation du territoire sous l’ère Assad (II) et au repli communautaire depuis les exactions commises depuis le changement de régime (III). Une analyse des modalités actuelles de la fragmentation du pays et de leurs perspectives, notamment en matière de fédéralisme, conclura cet article (IV).

I. La Syrie et le fédéralisme : quelques rappels historiques

A l’aube du XXème siècle, la Syrie se trouve sous la domination de l’Empire ottoman depuis 1516 après celle des Mamelouks ou encore des Byzantins. Concernant ses frontières, sous l’Empire romain ou byzantin par exemple, la province de Syrie ne dépasse pas, à l’est, l’actuelle province de Raqqah, et incorpore à plusieurs reprises des territoires comme ceux, contemporains, d’Israël et de Palestine. Sous l’Empire ottoman, l’actuel territoire syrien est divisé en trois provinces s’étendant jusqu’à l’actuelle Arabie saoudite au sud et au district de Kahramanmaraş, en Turquie, au nord ; sa limite orientale se cantonne globalement, quant à elle, aux prémices du désert syrien. Le territoire de l’actuelle Syrie connaît de façon très marginale des mouvements nationalistes syriens. Mais elle connait, en revanche, plusieurs insurrections à visées autonomistes ou indépendantistes organisées par des communautés aujourd’hui au centre de l’actualité syrienne : les Druzes, en particulier, se rebellent à plusieurs occasions, tant contre les Ottomans (rébellion du Hauran de 1909 à 1910 par exemple [3]) que contre le pachalik d’Egypte de Mehmet Ali (révolte de 1838 [4]), occasionnant de vastes opérations militaires conduites notamment par Soliman Pacha, nom musulman de l’officier français Joseph Sève ; les Kurdes ne seront pas en reste, en particulier à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle [5], tandis que les Alaouites se soulèveront de 1919 à 1921 contre les troupes françaises présentes en Syrie [6].

L’essor du nationalisme, au début du XXème siècle, accompagné de l’éclatement de l’Empire ottoman en de multiples États à l’issue de la Première guerre mondiale et l’établissement par la Société des Nations (SDN) du mandat français sur la Syrie (1923-1946), vient toutefois accroître l’ampleur des revendications indépendantistes ou autonomistes de la région. En effet, plusieurs États (tels que la Turquie, la Grèce, la Hongrie, l’Arménie…) ou projets d’État (à l’instar du Kurdistan défendu par la délégation kurde menée par Şerif Pasha à la conférence de la paix de Paris en 1919 [7]) voient le jour dans les années suivant la défaite de l’Empire ottoman, attisant davantage les velléités nationalistes, indépendantistes, ou du moins autonomistes, de nombreuses minorités ethnoreligieuses dans la région. La prise de contrôle de la Syrie par la France le 24 juillet 1920, marquée par la prise de Damas par le général Goybet, inaugure le début d’un mandat français houleux de la Syrie que des rébellions viendront contester, à l’instar de la Grande révolte syrienne (1925-1927) [8], à l’origine de la mort de plusieurs milliers de Français et Syriens. Afin de contrer le nationalisme syrien naissant, les autorités françaises morcellent la Syrie suivant des lignes ethnoreligieuses. Plusieurs « États » [9] sont ainsi créés : l’État des Druzes [10], celui des Alaouites [11] ou encore celui de la Djézireh, qui concentrait alors l’essentiel des populations kurdes, arméniennes et assyriennes du pays. Ces États disposaient d’une forme de petite autonomie : s’ils ne contrôlaient ni leur politique étrangère, leur défense ou leur fiscalité, ils pouvaient dans une certaine mesure gérer eux-mêmes certaines affaires intérieures (éducation, justice coutumière…) selon les traditions locales [12]. La « Fédération des États autonomes de Syrie » créée par la France en 1922 ne revêtira toutefois que peu d’attributs d’une véritable fédération et survivra trois ans, laissant la place à « l’État de Syrie » de 1925 à 1930. Cette division administrative suivant des réalités ethnoreligieuses a cependant créé le précédent d’une première forme de fragmentation de la Syrie suivant des considérations communautaires qui reste, aujourd’hui encore, l’une des bases de la réflexion autour du potentiel futur fédéralisme syrien.

II. La fragmentation du pays durant l’ère baathiste

Les différentes périodes politiques durant la seconde moitié du XXème siècle, à l’issue de son indépendance en 1946, contribueront à renforcer la communautarisation de la Syrie, en particulier à partir de l’avènement de l’ère baathiste le 8 mars 1963. En effet, les politiques publiques d’aménagement du territoire ne sont pas conçues suivant des objectifs de développement économique ou social, mais comme un moyen de contrôle politique ; comme le souligne le géographe français Fabrice Balanche, « la politique volontariste menée par les différents gouvernements baathistes et plus particulièrement celui d’Hafez El Assad n’avait pas pour but de résorber les déséquilibres spatiaux dans un souci altruiste mais de renforcer son pouvoir par une clientélisation totale de la société syrienne. Pour ce faire il utilise le vieil adage colonial : ‘diviser pour régner et s’appuyer sur les minorités’. Certes Hafez El Assad n’a pas créé les clivages communautaires, qui sont constitutifs de la société syrienne, mais il les a habilement utilisés en entretenant les rivalités. […] Le désengagement de l’État et une certaine libéralisation de l’économie depuis une dizaine d’années ont donc enclenché un processus de fragmentation du territoire national » [13].

La guerre civile syrienne viendra exacerber la fragmentation du territoire en raison d’un morcellement non plus seulement incarné par diverses communautés mais par un contrôle politique, économique et sécuritaire par certaines factions sur des portions entières du territoire syrien qu’elles ont obtenues par les armes. Ainsi, le débat sur la fédéralisation de la Syrie comme solution potentielle au conflit sera lancé le 17 mars 2016 lors de l’annonce de la création, par les Kurdes syriens, de l’Administration autonome du nord-est de la Syrie (AANES), consistant en une fédération de cantons autonomes inspirés du modèle suisse et qui sera promue par ses partisans comme un modèle pour la Syrie tout entière [14]. Quelques semaines plus tard, en septembre 2016, le Secrétaire général de la Ligue arabe, le diplomate égyptien Ahmed Aboul Gheit, affirme lors d’une interview que l’instauration d’un système fédéral en Syrie serait « la solution la plus appropriée » pour préserver l’unité de la Syrie et empêcher sa destruction [15] ; le mois suivant, en octobre 2016, les autorités syriennes rejettent une proposition russe de créer une fédération kurde dans le pays [16]. A l’issue des négociations d’Astana en janvier 2017, un autre projet russe de nouvelle Constitution syrienne, qui introduit une forte décentralisation de l’État et certains éléments de fédéralisme, est à nouveau rejeté [17]. Le même mois, le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, affirmait à son tour qu’une « forme de solution fédérale en Syrie » pourrait apparaître comme une solution viable au conflit [18].

Finalement, l’idée d’une Syrie fédérale finira par s’estomper face au refus des autorités syriennes d’envisager une quelconque forme de fédéralisation du pays et en raison des différentes opérations militaires turques contre l’AANES qui viendront ébranler le projet fédéral. Celui-ci tiendra bon mais ne sera plus promu comme un modèle potentiel pour le reste de la Syrie. Celle-ci, du reste, s’enferrera dans une situation relativement figée de fragmentation territoriale répartie entre les zones tenues par la Turquie au nord, les rebelles islamistes au nord-ouest, les Kurdes à l’est, les Etats-Unis au sud (zone de déconfliction d’At-Tanf) et l’armée syrienne loyaliste flanquée de ses alliées (forces russes, Iran, Hezbollah) dans le reste du pays. Si cette fragmentation ne suivait pas une logique entièrement communautaire (les Kurdes contrôlaient – et contrôlent toujours d’ailleurs – de vastes pans de territoires essentiellement peuplés d’Arabes par exemple, en particulier le long de la moyenne vallée de l’Euphrate), la présence de nombreuses milices armées rassemblées autour d’une même identité communautaire (milices druzes, islamistes sunnites, kurdes…), couplée à l’existence de structures politiques plus ou moins autonomes sur fond ethno-confessionnel là encore (à l’instar notamment de l’AANES) ont contribué à entretenir l’idée d’une certaine « balkanisation » de la Syrie [19].

III. Des violences ayant favorisé un repli communautaire et une défiance à l’égard de Damas

Le renversement de Bachar al-Assad, opposant au fédéralisme, n’est pas pour autant synonyme de progrès pour la cause fédéraliste en Syrie : en avril dernier encore, les nouvelles autorités syriennes exprimaient à nouveau leur opposition à cette organisation politique [20] et leur refus d’évoquer une quelconque forme de fédéralisme ou d’administration décentralisée dans la nouvelle Constitution [21]. Pour autant, la fragmentation de la Syrie suivant des lignes communautaires et ethnoreligieuses s’est davantage encore accrue depuis l’arrivée au pouvoir du HTS et de ses alliés islamistes en raison des violences exercées ces derniers mois contre plusieurs minorités, en dépit du souhait répété du président intérimaire syrien de voir émerger une Syrie inclusive et unie, et cela dès l’offensive du HTS contre les forces loyalistes syriennes fin novembre 2024.

Tout d’abord, des affrontements ont continué de se produire, même après le renversement de Bachar al-Assad, entre les forces kurdes et les supplétifs syriens de la Turquie (la milice islamiste « Armée nationale syrienne » (ANS)), avec le blanc-seing des nouvelles autorités syriennes, dans le nord de la Syrie, près du barrage de Tishrin en particulier [22]. Saisissant l’opportunité du chaos sécuritaire engendré par la victoire éclair du HTS en novembre et décembre 2024, l’ANS a en effet lancé de vastes opérations contre les Forces démocratiques syriennes (FDS) – dont le fer de lance est incarné par les unités kurdes des « Unités de protection du peuple » (YPG) -, s’emparant de villes stratégiques comme Manbij [23] ou Tal Rifaat [24]. Si le gros des affrontements est désormais terminé, les escarmouches restent toutefois régulières et meurtrières [25], renforçant la fièvre obsidionale des Kurdes syriens depuis le début de la guerre civile syrienne.

Quelques semaines plus tard, des exactions se sont produites en « Syrie utile », le long de la côte : du 3 au 27 mars, la communauté alaouite a été la cible d’attaques de milices islamistes dans la région de Lattaquié, bastion des alaouites, causant la mort d’un nombre pour le moment inconnu de personnes : en effet, si les corps de 1 614 personnes ont pu être comptabilisés pour le moment, plusieurs milliers de disparus sont toujours à déplorer [26]. Si les premières attaques auraient été une réponse à la mort de deux membres des services de sécurité du HTS à Lattaquié dans la nuit du 3 au 4 mars 2025, les massacres commis par la suite auraient été motivées, pour l’essentiel, par une volonté de représailles indiscriminées et d’intolérance religieuse à l’égard des alaouites : la très grande majorité des victimes sont en effet des civils, et non des membres des milices alaouites autoformées à l’aune de ces violences [27].

En avril 2025, ce sont les Druzes qui connaissent à leur tour des exactions commises par des milices islamistes affiliées au nouveau pouvoir syrien : en raison de rumeurs laissant entendre qu’un chef religieux druze aurait tenu des déclarations désobligeantes à l’égard du prophète Mahomet, des violences éclatent le 29 avril dans la banlieue damascène à majorité druze de Jaramana, puis dans les ville voisines d’Achrafiyat Sahnaya, Rasas et al-Soura al-Kabira, causant au moins une centaine de morts tant parmi les forces de sécurité que les civils et miliciens druzes ayant pris les armes [28]. Juillet sera l’occasion de nouvelles exactions dirigées contre les Druzes dans le sud de la Syrie.

IV. Une Syrie de plus en plus fragmentée

Ces violences intercommunautaires ont, dès lors, renforcé la communautarisation du pays, chaque communauté victime de ces actes tendant à se replier sur elle-même [29] – l’envoyé spécial des Nations unies, le diplomate norvégien Geir Otto Pedersen, avertissait lui-même explicitement du risque de fragmentation du pays à l’aune de ces violences [30] – et à se montrer la moins liée, la moins dépendante possible, au nouveau régime syrien : dans le cas des Kurdes par exemple, ceux-ci semblent de plus en plus réticents à implémenter l’accord d’intégration signé avec Damas le 10 mars dernier [31] et continueraient de négocier [32] pour conserver une forme de fédéralisme et de gouvernement décentralisé, une revendication toujours rejetée par les nouvelles autorités syriennes [33] qui appelaient encore les Kurdes, le 10 juillet dernier, à mettre en application l’accord [34]. Les Etats-Unis et la Turquie auraient communiqué, le 20 juillet, un ultimatum de 30 jours à l’AANES pour s’intégrer dans les nouvelles institutions syriennes [35]. De fait, la Turquie, qui avait quelque peu relâché sa pression sécuritaire contre les Kurdes dans le contexte des négociations avec Damas ces derniers mois, a elle-même menacé l’AANES d’une intervention militaire si celle-ci continuait à « prendre des mesures visant à diviser la Syrie » [36]. La présidence turque rappelait d’ailleurs, le 17 juillet, que « nous n’avons pas accepté la fragmentation de la Syrie hier, et nous ne l’accepterons certainement pas aujourd’hui ou demain » [37].

Tandis que le sort de l’AANES et du fédéralisme « à la kurde » semble pour le moment incertain, les événements dans le sud syrien ont également alimenté les réflexions – et, dans le cas des autorités syriennes, les craintes -, de la mise en place d’éléments de fédéralisme ou, du moins, d’une gouvernance locale [38] au profit des Druzes. En effet, l’échec des forces de sécurité syriennes à investir en totalité les territoires tenus par les Druzes s’est soldé par un cessez-le-feu les ayant contraintes à s’établir en-dehors des frontières administratives de Soueïda et à accepter que des recrues locales – donc druzes – soient déployées afin d’y assurer la sécurité [39]. Si cette information n’est pas encore recoupée et doit donc être traitée avec prudence pour le moment, il apparaîtrait, selon l’Observatoire syrien des Droits de l’Homme [40], qu’un accord aurait été conclu à Paris entre les ministres israélien et syrien des Affaires étrangères afin de trouver une résolution à la crise du sud syrien : cet accord prévoirait notamment le retrait de toutes les milices bédouines et des forces de sécurité syriennes au-delà des villages druzes, dégageant ainsi Soueïda de toute présence sécuritaire ou militaire affiliée aux autorités de transition syriennes. Les résidents locaux devraient assurer une forme de gouvernance locale en formant des conseils municipaux, tandis qu’une clause aurait été ajoutée à l’accord afin d’interdire à toute organisation ou institution affiliée aux autorités de Damas d’entrer à Soueïda. Damas aurait également accepté de retirer ses forces de Quneitra et Daraa et d’en déléguer la sécurité à des comités sécuritaires locaux composés d’habitants de ces deux villes, à condition qu’aucune arme lourde n’y soit introduite. Un tel accord, s’il s’avérait être vrai, viendrait consacrer une forme d’autonomisation du territoire de l’ancien « État druze », sous la protection et le patronage d’Israël dont l’intervention militaire au profit des Druzes a été décisive durant les affrontements de juillet 2025.

Un tel accord avec Israël ne paraîtrait pas si invraisemblable : depuis le renversement du régime de Bachar al-Assad, Tel Aviv s’aménage une zone de contrôle et d’influence dans le sud de la Syrie afin de sécuriser les frontières septentrionales de l’État hébreu. En effet, selon le quotidien israélien i24 News [41], le gouvernement israélien aurait envisagé en janvier 2025, au nom de la protection du territoire d’Israël et des minorités en Syrie, d’organiser une grande conférence internationale visant à redessiner les frontières syriennes dans le but de la découper en cantons suivant une logique ethnoconfessionnelle [42]. Si cette conférence n’a pas été organisée, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, affirmait le 26 février que la stabilisation de la Syrie ne pourrait être atteinte qu’à travers la fédéralisation, défendant l’idée de régions autonomes « respectant les diverses communautés syriennes et leurs modes de vie propres » [43].

Conscientes de la fragilité actuelle du gouvernement syrien, de la tendance à l’autonomie de certaines régions du pays et du soutien que des puissances régionales comme Israël peuvent accorder aux volontés autonomistes, certaines franges de l’élite alaouite essayeraient elles aussi de tirer parti de la situation : en mai dernier, Rami Makhlouf, cousin de l’ancien président Bachar al-Assad, aurait créé en Russie un parti politique visant à représenter la communauté alaouite syrienne et, à terme, contribuer à la création d’une région alaouite autonome sur la côte, sous l’autorité du gouvernement central de Damas [44].

Conclusion

A l’heure actuelle, en dépit des discours ou promesses de chaque protagoniste, la Syrie reste divisée en zones contrôlées par divers groupes : le pouvoir islamiste incarné par al-Charreh, les Kurdes (FDS), les Druzes, les milices pro-turques de l’ANS au nord, etc. Les loyautés politiques de la population syrienne apparaissent ainsi souvent tribales, ethniques ou religieuses, rendant ardue toute unification sous un pouvoir central ; pour autant, al-Charreh et ses alliés ont clairement fait valoir leur souhait d’établir un État centralisé, rejetant le fédéralisme ou ses succédanés possibles. Toutefois, en-dehors de la base arabe sunnite, les nouvelles autorités syriennes peinent à rallier à elles les autres groupes ethnoreligieux en raison de leur une défiance initiale, que les violences intercommunautaires de ces derniers mois sont venues renforcer. Certains spécialistes de la Syrie, à l’instar du géographe Fabrice Balanche [45], considèrent dès lors que le fédéralisme pourrait apparaître comme l’une des solutions possibles à cette impasse : non seulement le modèle centralisé risque d’échouer comme il l’a fait sous al-Assad, conduisant en partie à la guerre civile, mais le système fédéral pourrait mieux refléter la réalité du terrain et favoriser la stabilité dans ces régions autonomes et, partant, au sein de la Syrie. L’établissement d’un tel système comporte toutefois des défis (répartition des ressources notamment) et des sources de tensions à même de provoquer de nouveaux épisodes de violences. A bien des égards, le sort de l’AANES, région autonome de facto, devrait sceller en partie les perspectives du fédéralisme en Syrie ; les prochaines semaines se montreront, à cet égard, décisives.

Par Emile Bouvier