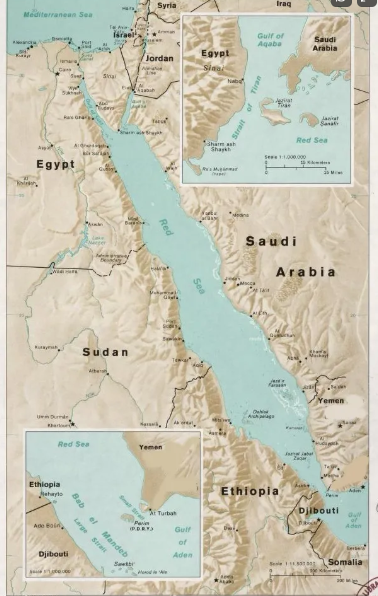

“La mer Rouge”, Bibliothèque du Congrès, Division de la géographie et des cartes. Légèrement modifié. Domaine public.

👁🗨 Les mutations du pouvoir mondial & leurs incidences sur la région de la mer Rouge au Moyen-Orient

Par Federico Donelli, Université de Trieste pour The Conversation, le 27 novembre 2025

Les rapports de force internationaux sont en train d’évoluer. L’une des zones où se manifeste cette dynamique est la région de la mer Rouge, comprenant l’Égypte, l’Érythrée, Djibouti, le Soudan, l’Arabie saoudite et le Yémen. C’est là que rivalisent les ambitions internationales, régionales et locales. Federico Donelli, qui a étudié ces dynamiques politiques et a récemment publié Power Competition in the Red Sea, analyse le rôle géopolitique de cette région.

Définir la région

Elle s’étend du canal de Suez au détroit de Bab el-Mandeb et couvre environ 438 000 km². Elle borde certaines des régions les plus instables du monde, comme la Corne de l’Afrique, la péninsule arabique et la côte ouest de la zone indo-pacifique.

La région de la mer Rouge

La mer Rouge s’impose rapidement comme une zone très disputée où les puissances mondiales traditionnelles et émergentes se livrent une lutte d’influence et de contrôle sans merci. Le déclin du rôle central de l’Occident sur le plan géopolitique, l’émergence de nouvelles puissances et l’affirmation constante des acteurs régionaux sont autant de facteurs en jeu dans cette région.

Cette situation confère à la région une complexité et une dynamique qui préfigurent les futures hiérarchies mondiales. La région de la mer Rouge bouleverse l’ordre international libéral apparu à la fin de la guerre froide, en 1989. Cet ordre repose sur :

le multilatéralisme, soit la coopération entre plusieurs États

le libre-échange, avec une intervention modérée de l’État dans l’économie

la démocratie libérale, caractérisée par le pluralisme politique et les droits individuels.

Or, ces principes ont été érodés ces 20 dernières années par une combinaison de vulnérabilités internes et de défis internationaux.

Si la concurrence entre les États-Unis et la Chine pour le leadership mondial fait la une des journaux, les véritables bastions de l’ordre mondial post-libéral se situent dans les zones où s’affrontent les dynamiques internationales, régionales et locales.

Et la région élargie de la mer Rouge en fait partie. D’autres théâtres de cette compétition sont l’Arctique, le sud de l’Indo-Pacifique, ainsi que les Balkans.

Pourquoi la région de la mer Rouge suscite-t-elle de telles convoitises ?

La région ne dispose pas d’une puissance dominante suffisamment forte pour imposer son autorité. Elle devient ainsi une arène propice à la compétition entre des États aux intérêts divergents.

La mer Rouge présente une grande valeur stratégique. Elle relie la mer Méditerranée à l’océan Indien et constitue une route maritime majeure pour le commerce international et l’approvisionnement énergétique. Elle est également bordée par plusieurs États instables, comme le Soudan, l’Érythrée et le Yémen.

Cette combinaison, à savoir une zone d’influence limitée ou contestée exposant la région à des ingérences extérieures, et une zone stratégique clé particulièrement attractive.

Les États-Unis et la Chine disposent tous deux d’installations militaires à Djibouti. La Russie cherche à accéder à Port-Soudan. Les puissances du Golfe, notamment l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar, ont étendu leur présence dans la Corne de l’Afrique. Pour ce faire, elles ont investi dans les ports, les infrastructures et la coopération militaire, notamment au Soudan, en Somalie et en Éthiopie.

La Turquie, l’Iran et Israël ont eux aussi tissé des liens politiques, économiques et sécuritaires. Ensemble, ils ont créé un lien entre la mer Rouge, la Méditerranée orientale et le golfe Persique.

Cependant, les puissances extérieures ne sont pas les seuls facteurs de changement dans la région.

Les acteurs locaux, de l’Éthiopie au Soudan en passant par l’Érythrée, l’Égypte et la Somalie, exploitent les rivalités mondiales pour faire avancer leurs objectifs stratégiques. Ils courtisent les puissances extérieures concurrentes en négociant un accès militaire contre des garanties de sécurité, ou en recherchant des investissements dans des infrastructures stratégiques. Ils s’appuient également sur leur alignement diplomatique avec les États-Unis, la Chine, les États du Golfe ou la Turquie pour renforcer leurs positions nationales et régionales.

Ces stratégies créent un réseau complexe d’intérêts concurrents. Elles brouillent la frontière entre politique régionale et politique internationale. Les gouvernements et les acteurs non étatiques peuvent désormais opter pour plusieurs protecteurs extérieurs et tirer profit de leurs rivalités.

Ce “multi-alignement” constitue pour les acteurs régionaux le levier idéal. Il accroît toutefois la volatilité et l’incertitude. Ainsi, les factions rivales de la guerre civile soudanaise en cours ont cherché à obtenir le soutien d’acteurs extérieurs, de l’Arabie saoudite aux Émirats arabes unis, transformant ainsi un conflit interne en un théâtre d’affrontements par procuration.

En Somalie, les autorités locales et claniques négocient des accords de sécurité et économiques directement avec des puissances étrangères telles que la Turquie et les États du Golfe, contournant souvent les institutions locales défaillantes.

D’autre part, l’Éthiopie, pays enclavé, poursuit sa quête d’un accès à la mer, l’entraînant dans de nouveaux imbroglios diplomatiques et sécuritaires avec le Somaliland, la Somalie, l’Érythrée, l’Égypte et les pays du Golfe.

Ces exemples illustrent l’évolution de la région de la mer Rouge en un microcosme de l’ordre post-libéral : une zone fragmentée, axée sur les transactions et fortement interconnectée.

Quels sont les conséquences et enseignements majeurs de ces alliances ?

La région de la mer Rouge illustre une mutation plus globale de la politique internationale.

Au lieu de créer un nouvel équilibre, le déclin de l’influence occidentale engendre un système décentralisé et concurrentiel.

Ce contexte constitue un terrain d’expérimentation pour de nouveaux modèles d’interaction entre puissances internationales et locales, acteurs étatiques et non étatiques, ainsi qu’entre alliances et partenariats formels ou informels.

Alors que les règles et institutions “universelles” d’inspiration occidentale ont défini l’ordre international libéral, l’ordre post-libéral se caractérise par un engagement sélectif, des accords bilatéraux et des partenariats flexibles.

Le monde d’aujourd’hui est donc marqué par un ordre résultant de la concurrence plutôt que du consensus.

La concurrence entre grandes puissances s’exerce désormais moins par le biais des institutions internationales que par celui des sphères régionales. La présence militaire, les investissements dans les infrastructures et les alliances politiques sont devenus des vecteurs d’influence.

Quelles conclusions en tirer ?

La région de la mer Rouge rappelle aux universitaires et aux décideurs politiques que l’avenir de la politique internationale ne se jouera plus uniquement à Washington, Pékin, Bruxelles ou Moscou. Il s’élabore notamment dans des lieux comme Port-Soudan, Aden et Djibouti, où se profile le nouvel ordre mondial.

Les régions sont devenues de véritables terrains d’expérimentation de la mutation géopolitique globale. Ce sont des zones où la concurrence internationale interagit avec les conflits locaux et où émergent de nouveaux modèles de gouvernance et d’influence.

Les acteurs locaux, qu’ils soient étatiques ou non, ne sont plus de simples cibles d’ingérences extérieures. Ils participent activement à l’élaboration de leur environnement sécuritaire.